墓じまいの費用相場はいくら?総額・内訳や払えない場合の対処法を解説

墓じまいの平均費用相場は、平均50万~130万円前後とされています。例えば、現在所持しているお墓を撤去する場合の推定費用は 1㎡あたり10万~15万円の撤去費用の他、開眼供養料に3~5万円、離檀料に5~20万円掛かるとされています。

本記事では、墓じまいの費用を安く抑えるポイントや、手続きの流れ、トラブルの対処法を解説しております。

墓じまいとは

墓じまいとは、お墓を撤去して更地に戻し、寺院や霊園の管理者に墓地を返還することです。その後、新たな場所に埋葬、納骨することを「改葬(かいそう)」といいます。平たく言えば、墓じまいは遺骨の引っ越し、改葬はお墓の引っ越しと解釈できるでしょう。

最近のお墓は、火葬後に骨壺に入れた遺骨を埋葬することが一般的なので、遺骨の管理を続ける必要が出てきます。そのため、改葬も墓じまいの過程の一部と考えられ、改葬も含めて墓じまいと定義されることがほとんどです。

近年では、お墓のある場所が遠くてお参りに行けない、継承する子孫がいないなどの理由で墓じまいを行うケースが増えています。

墓じまいの費用

墓じまいにまつわる心配事のひとつが、「費用」ではないでしょうか。墓じまいにかかる費用は、さまざまな条件によって異なってきます。

墓じまいの費用は、一律に決まった金額が存在するわけではありません。そのため、事前に自分の墓じまいには総額どのくらいかかるのか、どのような費用内訳なのかを、詳細に把握しておく必要があります。ある程度まとまった金額を出費することになるので、費用に関するトラブルを防止するためにも、負担額を理解しておくことは大変重要なことです。

墓じまいの平均費用相場は、平均50万~130万円前後とされていますが、お墓の大きさ・立地・改葬先などの諸条件によってさまざまなケースがあるため厳密に決まった金額が存在するわけではありません。お墓を撤去して更地にするだけならば、1㎡あたり10万円程度でまかなえます。

ただし、お布施や離檀料、改葬先費用が増えるとさらに金額は膨らみます。 改葬先のお墓の種類によっては100万円単位の出費になるので注意しましょう。

| 作業内訳 | 費用 | |

|---|---|---|

| 現在のお墓にかかる費用 | お墓の撤去 | 10万~15万円/㎡ |

| 開眼供養 | 3万~5万円 | |

| 離檀料 | 5~20万円 | |

| 新しいお墓にかかる費用 | 改葬 | 3~350万円 |

| 開眼供養 | 3~5万円 | |

| 行政手続きにかかる費用 | 改装許可証 | 0~1,000円 |

| 改装許可申請書 | 0円 | |

| 埋葬証明書 | 0~1,000円 | |

| 受入証明書 | 0~1,500円 |

墓じまいの費用相場と内訳

墓じまいにはいくつもの作業があり、その都度で費用も発生します。 ある程度まとまった金額を出費することになるので、費用に関するトラブルを防止するためにも、どのような作業がどのくらいの費用相場なのか把握しておきましょう。 墓じまいには、今あるお墓を解体撤去する費用と、新しいお墓を建てるための費用が必要です。 さらに、役所やお墓の管理者から必要書類を交付してもらうための手続きも、付随します。

大阪メモリアルパークの墓じまいは

お骨だけの移動・墓ごとの移動・墓石の新規購入の3通りからお選びいただけます。

お墓撤去の費用内訳

お墓の撤去にかかる費用内訳は、以下の通りです。

- お墓の撤去(費用相場:広さ1㎡につき10万~15万円)

墓石の解体および廃棄処分、墓地を更地化してお墓の管理者に返還する作業です。 1㎡あたりの平均費用10万~15万円と見込んでおきましょう。お墓の大きさや立地状況によっては、費用が高額になる可能性もあるので注意が必要です。

- 閉眼供養(費用相場:3万~5万円)

故人の霊が宿ったお墓を「ただの石」に戻すため、僧侶に読経供養してもらうことです。 閉眼供養に際しては、僧侶に渡すお布施の用意が必要。 謝礼として渡すため金額はとくに定まっていませんが、3万~5万円程度が相場と言われています。

- 離檀料(費用相場:5万~20万円)

お寺に檀家としてお墓を管理してもらっていた場合は、檀家を抜ける(離檀する)ことになります。 離檀するには謝礼として「離檀料」を支払うのが通例。離檀料は、現在のお墓が寺院にある場合に発生します。 費用相場は5万~20万円とされていますが、寺院や地域によって慣習があるため、確認しておきましょう。

- 埋葬証明書(費用相場:0~1,000円)※取得先:現在のお墓の管理者

現在のお墓に埋葬されている遺骨を、証明する書類です。 埋葬証明書は法律で提出義務が課せられています。現在のお墓の管理者に依頼すると発行してもらえます。

| 内訳 | 費用相場 |

|---|---|

| お墓の撤去 | 10万~15万/㎡ |

| 閉眼供養(お布施) | 3万~5万円 |

| 離檀料 | 5万~20万円 |

| 改葬許可申請書 | 0円 |

| 埋葬証明書(納骨証明書) | 0~1,000円 |

新しいお墓にかかる費用内訳

新しいお墓にかかる費用内訳は以下の通りです。

- 改葬申請書(費用相場:0円|改葬許可証:0~1,500円)※取得先:現在のお墓がある自治体

自治体へ改葬を申請するために必要な書類。記載次項は、遺骨の詳細な情報や改葬理由などの他に、自治体によっては改葬先を記載するケースもあります。 改葬申請書を提出すると、正式書類である「改葬許可証」が交付されます。 自治体ホームページでダウンロードできる場合もあるので、確認しておきましょう。なお改葬申請書は、亡くなった人ひとりにつき1枚必要となります。

- 受入証明書(費用相場:0~1,500円)※取得先:改葬先の管理者

新しいお墓を管理する施設が、遺骨の受け入れを承認したことを証明する書類です。受入証明書は、改葬先の管理者に印鑑をもらって交付されます。受入証明書のフォーマットは、各自治体ホームページや改葬先で用意してある場合も。自治体によって発行費用は異なりますので、窓口で確認しましょう。

- 初期費用(費用相場:3万~300万円)

-

一般墓 100万~300万円

一般墓 100万~300万円 -

納骨堂 40万~100万円

納骨堂 40万~100万円 -

樹木葬 20万~80万円

樹木葬 20万~80万円 -

合祀墓 5万~30万円

合祀墓 5万~30万円 -

散骨 3万~30万円

散骨 3万~30万円

新しいお墓にかかる初期費用は供養の方法によって異なります。 供養方法は新たに墓石を立てて納骨する他に、遺骨を安置する室内施設である「納骨堂」、墓石の代わりに樹木や花などを墓標とする「樹木葬」、他人の遺骨と同じお墓に納骨される「合祀墓(永代供養墓)」、山や海などに遺骨を撒く「散骨」などがあります。 費用相場はそれぞれ異なりますが、費用面だけにとらわれずに故人の意思や、親族との話し合いの中で決定することが大切です。

-

- 開眼供養(費用相場:3万~5万円)

新しいお墓に納骨する際に行う儀式で、僧侶による読経供養で墓石に魂を入れてもらいます。 僧侶へ渡すお布施は、閉眼供養と同様で3万~5万円程と言われています。 どのくらい用意すればよいのかわからない場合は、事前に改葬先の管理者や親族に相談しておくとよいでしょう。

| 内訳 | 費用相場 |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 0円(※改葬許可証:0~1,500円) |

| 受入証明書 (永代供養許可証) | 0~1500円 |

| 初期費用 |

納骨先により異なる【主な納骨先】

|

| 開眼供養(お布施) | 3万~5万円 |

墓じまいの際に起こりうるトラブルと対処方法

大切なお墓を守るために墓じまいを選んだにもかかわらずトラブルに見舞われることもあります。 できるだけトラブルは避けたいものです。 ここではよくあるトラブル事例と対処法を紹介します。

- 墓じまいの費用が払えない場合

- 墓じまいの費用を誰が払うのかわからない場合

- 親族とのトラブル

- 寺院とのトラブル

これらのトラブルにどのように対処すればよいでしょうか。 事前にトラブルを防ぐ方法を知っておくことで、トラブルを最小限に抑えることができるかもしれません。 きちんとチェックしておきましょう。

墓じまいの費用が払えない場合

墓じまいの費用負担が大きすぎて払えないと、落胆してしまう人もいるでしょう。 しかし、1人で悩んでも解決には至りません。費用について困った際は以下で紹介することを行いましょう。

- 家族や親族に相談する

- 自治体に相談する

- メモリアルローンを利用する

まずは家族、親族に相談しましょう。 お墓は、親族全体で知恵を絞って守り抜いていくものです。決して一人で抱え込んで悩む必要はありません。 また家族・親族間との話し合いと並行して、自治体へも相談してみましょう。 自治体によっては、補助金制度を設けている場合もあります。制度の内容は自治体によって異なるため、自分が住む自治体の窓口へ確認してみてください。 なお、補助金制度のない自治体であっても、相談すれば何かしら助言を受けられることもあるので、ためらわずに相談してみることをおすすめします。 その他、お墓取得に特化したローン制度を利用するのも、ひとつの手段です。 このローン制度を「メモリアルローン」と呼びます。 メモリアルローンは、銀行やクレジット会社などで取り扱っています。 制度の内容や必要な手続きについては窓口に出向いたり、電話で問い合わせるなどで確認できます。

墓じまいの費用を誰が払うのかわからない場合

墓じまいの費用負担はデリケートな問題であるため、支払者を決める際に揉めるケースもよく見受けられます。 墓じまいの費用を払うのは、一般的に祭祀主宰者にあります。祭祀主宰者とはお墓の管理やお葬式・法事など一切の葬祭を、取り仕切る権限を持つ立場にある人です。 墓じまいにかかる費用は、決して安価ではありません。 よって祭祀主宰者が一人で負担するのは、難しい場合もあるでしょう。 さらに、お墓を守り続けてきた上に費用まで一人で背負うとなると、釈然としない気持ちになることもあるかもしれません。 墓じまいの支払いに関して決まりはないので、家族や親族に費用を分担してもらえるように相談することも賢明な考え方です。

親族とのトラブル

墓じまいをめぐるトラブルで多いのは、親族間のトラブルです。 トラブルの原因のほとんどが、親族に墓じまいへの理解が得られないことや、費用負担の問題があります。

お墓の所有者、祭祀継承者の一存で墓じまいを決めてしまうと、親族間の信頼関係が崩れてしまうことも考えられます。 また、墓じまいに必要な費用は、安易に支払える金額ではありません。 お墓の解体や離檀料、お布施などさまざまな費用がかさみます。 ただでさえ墓じまいの費用負担は、悩みの種となるものです。 親族間の墓じまいに対する考えが一致していなければ、なおさらトラブルに発展する可能性は高まります。 まずはきちんと親族の理解を得ることから始めていきましょう。

寺院とのトラブル

墓じまいをすると、離檀する(寺院の檀家をやめる)ことになります。

檀家とは、お布施を支払ってお墓の供養をしてもらう家系のことです。 離檀する場合は、事前に寺院管理者に相談し、お世話になったお礼として離檀料を支払うのが一般的な風習です。 お布施は寺院経営の要となるため、突然何の相談もなく離檀されてしまうのは寺院からすると経営上の打撃となります。 そのため、寺院側から高額な離檀料を請求されるというトラブル事例もあります。

思いもよらぬトラブルを発生させないように、寺院に墓じまいの相談を必ず行い、円満に離檀できるようにしましょう。

墓じまいの費用を抑えるための方法

墓じまいにかかる費用は相当な金額となるため、できるだけ安くしたいと考える人もいるでしょう。費用を抑える方法としては、以下2つのポイントがあります。

- お墓を撤去する業者の選び方

- 新しい納骨先の選び方

お墓の撤去業者や新しい納骨先によっても金額に差が出てくるので、事前にしっかり理解しておきましょう。

お墓を撤去する業者の選び方

お墓を撤去する業者の選定ポイントとして、業者ごとの撤去費用に着目しましょう。 撤去を依頼する業者によって作業費用が異なる場合があります。

同じお墓で20万円程の差が出たケースもあるので、数社の撤去業者から相見積もりを取って費用を比較することをおすすめします。 比較することで、撤去工事の相場感が把握できます。

新しい納骨先の選び方

遺骨を埋葬する納骨先の選び方も費用を抑えるポイントです。主な納骨先は以下の通りです。

【主な納骨先】

- 一般墓

- 納骨堂

- 樹木葬

- 合祀墓(永代供養墓)

- 散骨

合祀墓や散骨を選択すると、他よりも費用を抑えられます。 合祀墓は、他の人の遺骨と一緒に埋葬されるお墓のため、自分でお墓を建てる必要がありません。 散骨は遺骨をパウダー状に粉砕して、山や海に撒く埋葬方法。よって、散骨もお墓をもつ必要がありません。 どちらもお墓の管理や手間が必要なく、費用を安く抑えることができます。 ただし、合祀墓や散骨にはデメリットがあることも理解しておきましょう。 合祀墓は他の遺骨とまとめて土中に埋められるので、他の遺骨との区別がつかなくなります。 散骨は粉末状にして撒いてしまうため遺骨自体が残りません。どちらも後から遺骨を取り戻すことができないため、人によっては墓じまいをしたことを後悔することもあります。 また、契約内容によっては他の納骨先よりも、かえって費用が高くなるケースもあるので、十分に検討することが大切です。

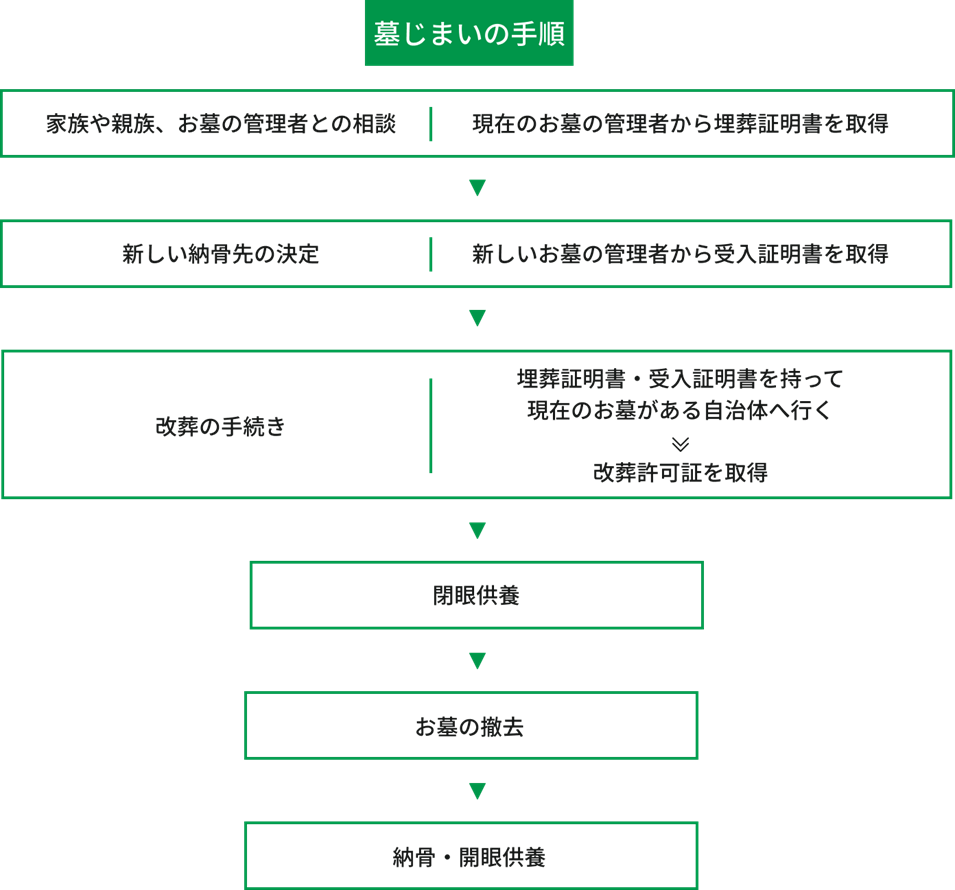

墓じまいの流れ

墓じまいは、さまざな作業があるため段取りよく行っていきましょう。 以下6つの手順で行われるのが一般的な流れです。作業内容とともに大まかな流れを理解しておくとスムーズにはかどります。

- 家族や親族、お墓の管理者と相談する

家族や親族に相談して同意を得ておきましょう。 お墓は継承者以外にも故人の親族にも関係することなので、後々のトラブルを避けるためにも理解を得ることは大切なこと。 併せて、墓じまいを行う意思があることを、お墓の管理者へ事前に相談することも重要です。 施設によっては土地の返却手続きなどが、必要となるケースもあります。 また相談後に了承されたら、現在の納骨先で遺骨が埋葬されていることを証明する「埋葬証明書」の記入を依頼しましょう。

- 新しい納骨先を見つける

新しい納骨先や供養方法を決めましょう。 納骨先が決まっていないと、改葬手続きや閉眼供養などが行えません。 家族、親族の現状を考えて、円満に墓じまいが進められるようにしましょう。 なお、納骨先と契約できたら「受入証明書」を交付してもらいます。

- 改葬の手続きを行う

墓じまいをした後に改葬する場合、「改葬許可申請」の手続きが必要。 現在のお墓がある自治体で配布する「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、「埋葬証明書」と「受入証明書」を添えて自治体へ提出すると、「改葬許可証」という書類が交付されます。 以降の工程で提示が求められるため、必ず取得しておかなければいけません。

- 閉眼供養

お墓の撤去に入る前に、閉眼供養という墓石に宿った故人の魂を抜き取る儀式を行います。 僧侶が墓前で読経供養するのが一般的。閉眼供養は必須ではありませんが、できるだけ行うことが望ましいです。 閉眼供養は、ご先祖様へ感謝を伝えるために行う行為。またお礼と誠意を表わして、お墓に対するけじめをつけることにもつながります。 閉眼供養をしないと、お墓の管理者や墓じまい業者に作業を断られることもあるので注意しましょう。 閉眼供養を終えたら、お墓の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出します。

- お墓の撤去

遺骨を取り出した後に、お墓の解体、撤去作業に入ります。 解体、撤去をする石材店に依頼し、更地に戻してもらいます。 その後、お墓の管理者に墓地を返還。すべての作業が完了したら、お墓の契約が終了します。

- 納骨・開眼供養

お墓の撤去が済んだら、取り出した遺骨を新しいお墓へ納骨します。 納骨の際は、僧侶に開眼供養をしてもらいます。 開眼供養とは、新しいお墓に故人の魂を宿すこと。 なお納骨の際は、改葬許可証の提示が必要になるので準備しておきましょう。

まとめ

墓じまいの費用は、お墓の解体・撤去費に改葬先の費用も含めると、数十万から数百万円かかってしまいます。 紹介した費用相場を参考に、自分の墓じまいに必要な費用を算出しましょう。 また、家族、親族、寺院と墓じまいについて合意できていないとトラブルに発展することもあります。 円満に皆が納得できる形で墓じまいが進められるように、事前に話し合っておくことが大切です。

大阪メモリアルパークは「週間現代」の特集「お墓のグランプリ・一般墓地部門」で関西第1位・全国3位に選ばれた霊園です。お墓は一般墓地の他、樹木葬や5タイプの永代供養をご用意しております。素晴らしい景観と利便性を兼ね備えたロケーションは建築家・安藤忠雄が手がけた憩いのデザインです。資料請求やご相談など、お気軽にお問い合わせください(無料)。